○むつ市上下水道局文書取扱規程

平成17年3月10日

企業管理規程第3号

むつ市公営企業局文書取扱規程(昭和46年むつ市企業管理規程第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 むつ市上下水道局(以下「局」という。)における文書取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合のほか、文書をもって行わなければならない。

2 文書の処理に当たっては、たえず文書の迅速な処理に留意して行い、事案が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書の整理、保管及び引継ぎを完全にしなければならない。

(1) 課 むつ市上下水道局処務規程(平成21年むつ市企業管理規程第1号。以下「処務規程」という。)第2条第1項に規定する課をいう。

(2) 局長 処務規程第7条第1項に規定する局長をいう。

(3) 課長 処務規程第14条第1項に規定する課長、処務規程第16条第1項に規定する総括主幹をいう。

(4) グループ むつ市上下水道局グループ制に関する規程(平成21年むつ市企業管理規定第2号。以下「グループ規程」という。)第3条第1項に規定するグループをいう。

(5) グループリーダー グループ規程第6条第1項及び第2項に規定するグループリーダーをいう。

(6) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られたものをいう。以下同じ。)であって職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。

(7) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(8) 電子文書 電磁的記録により記録された文書であって、電子計算機による情報処理の用に供するものをいう。

(9) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の事務の処理を行う情報処理システムをいう。

(10) 決裁 管理者若しくはその委任を受けた者又は専決代決者(むつ市上下水道局の専決及び代決に関する規程(平成21年むつ市企業管理規程第3号)以下「専決及び代決に関する規程」という。)の規定により専決権又は代決権を有する者をいう。)がその権限に属する事務について、最終的にその意志を決定することをいう。

(11) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、その意志を決定することをいう。

(12) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(13) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課に関連があるとき、その承認を得るため順次関係課に回議することをいう。

(文書主管課)

第5条 経営課長は、文書事務の処理状況に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導するとともに、文書事務に関して全般を指導総括するものとする。

(文書管理者及び文書取扱者)

第6条 各課の文書事務が第2条の規定に従って円滑かつ適正に処理されるよう、課に文書管理者及び文書取扱者を置く。

2 文書管理者は、課長をもって充てる。

3 文書管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受、整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(2) 文書の内容の審査及び字句の訂正に関すること。

(3) 文書の処理状況の把握に関すること。

(4) 文書事務に関する所属職員の指導に関すること。

(5) その他文書事務に関すること。

4 文書取扱者は、文書管理者が職員の内から指名する。

5 文書取扱者は、文書管理者の命を受け、第3項各号の事務を行う。

6 文書管理者又は文書取扱者が不在のときは、文書管理者があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(記号及び番号)

第7条 文書記号は、別表第2に掲げるとおりとし、文書番号は、会計年度による一連番号を付するものとする。ただし、一連の関係文書は、同一番号とする。

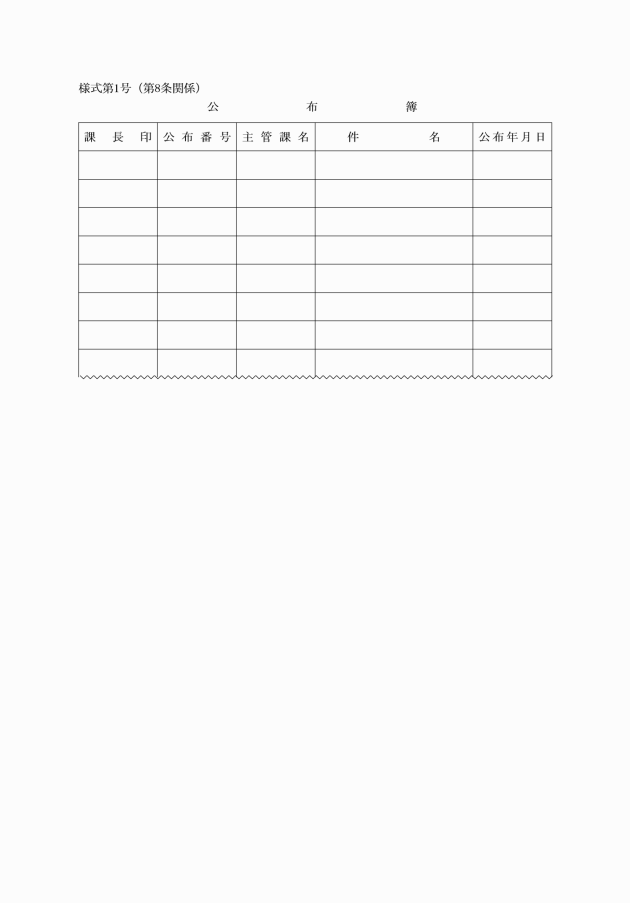

(法規文書の登録)

第8条 法規文書、令達文書(辞令を除く。)及び公示文書は、すべて公布簿(様式第1号)に登録し、番号を付さなければならない。

2 公布簿は、経営課に備え付け、種類ごとに暦年により一連番号を付する。

第2章 収受及び配布

(到着文書の処理)

第9条 上下水道局に到着した文書(各課に直接到着した文書及び電子文書を除く。)は、経営課が受け取り、次に掲げる方法により処理しなければならない。

(1) 封筒の表面に受付印を押し、次に掲げるものを除き、開封することなく経営課備付けの文書集配箱を用いて配布する。

ア 書留、現金、有価証券等その他これらに類する表示のあるもの

イ 配布すべき具体的な宛名が表示されていないもの

ウ その他開封すべき特段の理由があるもの

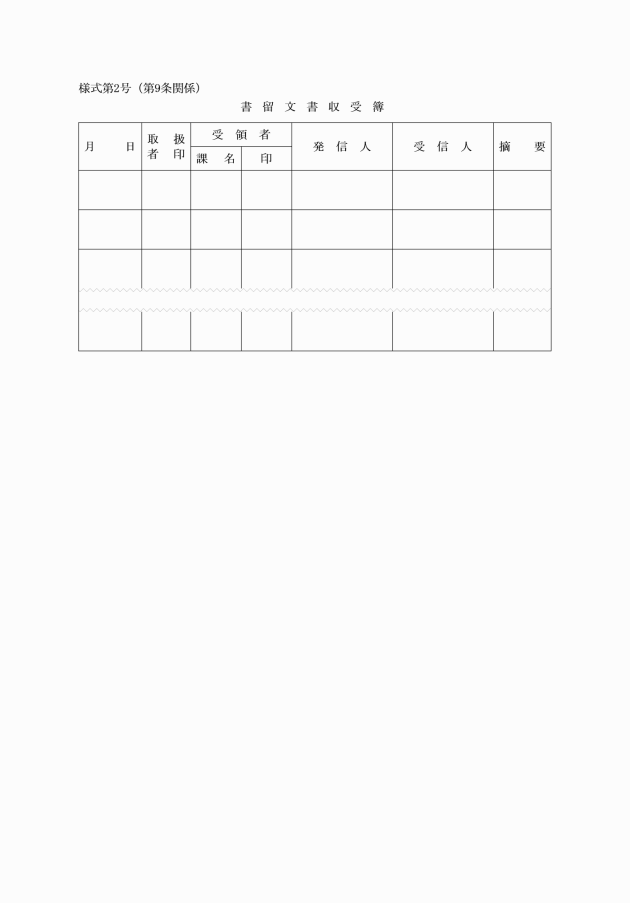

(2) 書留文書は、書留文書収受簿(様式第2号)に所要事項を記載し、配布する。

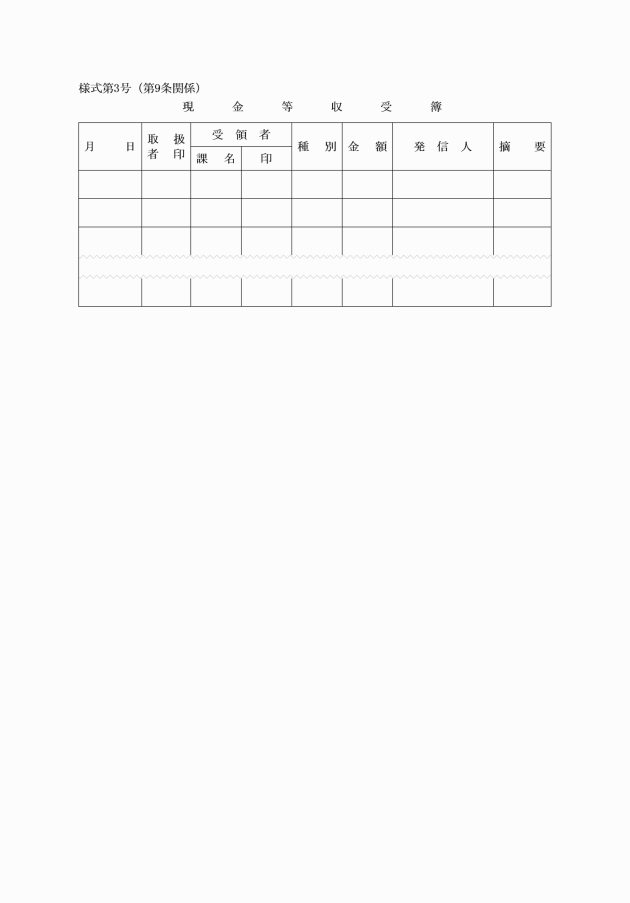

(3) 現金、有価証券等を添付した文書で歳入の領収行為をなすもの又は送金を受けることにより証明書等の交付を要するものにあっては、現金等収受簿(様式第3号)に所要事項を記入の上、当該文書に係る事務を所管する課の課長に送付し、受領印を受けなければならない。

(4) 小包及び小荷物は、右上部に受付印を押し、受取証をおおむね6月保管するものとする。

(5) 2以上の課に関する文書は、最も関係の深い課にこれを配布する。

(文書の配布等)

第10条 紙文書は、経営課備付けの文書集配箱を用いて配布する。

2 文書集配箱は、文書事務に滞りのないよう、適宜確認するものとする。この場合において、この規程に基づき処理すべき紙文書があるときは、当該文書を携帯し、各課別の文書集配箱に投函するものとする。

3 課に配布された紙文書で、当該課以外の課で処理することが適当であるもの又は誤って配布されたものであるときは、直ちに主管課に移送しなければならない。ただし、主管課が不明の場合は、経営課に返送するものとする。

4 電子文書のうち収受した課以外の課で処理することが適当であるもの又は誤って送信されたものは、主管課に確認の上、転送するものとする。

(文書の収受)

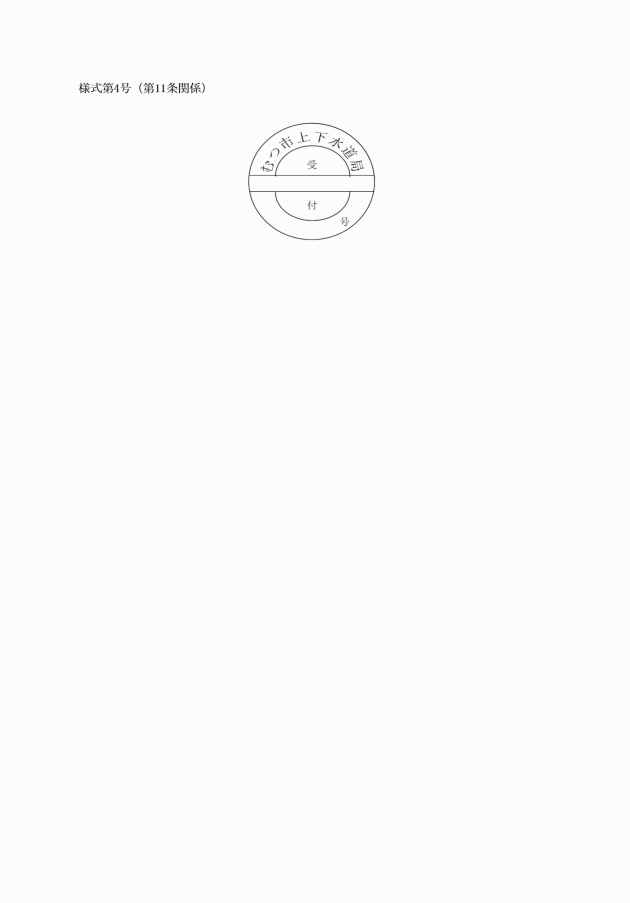

第11条 前条の規定により配布された文書及び課に直接到着した文書並びに電子文書は、速やかに収受しなければならない。

2 文書の収受は、次に定めるところにより行う。ただし、電子文書として収受した文書については、スキャナによる読取りを要しない。

(1) 文書管理システムに文書の件名、発信者、収受日その他の必要事項を登録する。

(2) 文書管理システムに登録する際は、登録する文書をスキャナにより読み取り、電子文書として添付すること。

3 前2項の規定にかかわらず、文書の形態又は量によりスキャナによる読取りが困難である場合その他の理由によりスキャナにより読み取ることが適当でないと認められる場合の文書の収受は、次に定めるところにより行う。

(2) 文書管理システムに文書の件名、発信者、収受日その他の必要事項を登録し、当該文書に分類番号及び文書番号を記入する。

4 軽易な文書については、前3項の処理を省略することができる。

(料金の不足又は未納の郵便物の処理)

第12条 料金の不足又は未納の郵便物は、経営課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。

(配布文書の処理)

第13条 文書管理者は、第11条の規定により文書を収受した場合において、自ら処理するもののほか、課内職員に処理方針及び処理期限を示して速やかに処理させなければならない。

2 他の部又は課に合議を必要とする場合は、速やかに合議するものとする。

3 担当者は、上司の指示事項により処理する。

第3章 起案

(起案の要領)

第15条 文書を起案する際には、次に定める事項に留意し、具体的に、かつ、要領よく作成しなければならない。

(1) 1事案ごとに作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(2) 予算を伴う場合は、予算支出科目と所要額を記入すること。

(3) 用語は、原則として口語体を用い、漢字は努めて常用漢字を用いること。

(4) 収受した文書のうち起案を要するものは、当該文書を添付すること。

(5) 起案の経過を分かりやすくするため、必要に応じ参考資料等を添付すること。

第4章 決裁及び合議

(決裁の区分)

第16条 決裁の区分は、専決及び代決に関する規程に定めるところによる。

(決裁文書の回議)

第17条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から必要に応じて関係職員に回議し、決裁を受けなければならない。

(合議)

第18条 他課に関係のある起案文書は、主管課長の決裁を経た後、その関係課長に合議しなければならない。

2 合議の順序は、関連の深い課長から順次関係課長へ回議しなければならない。

3 合議を要する起案文書について関係課長の意見が異なるときは、互いに協議し、なお双方の意見が一致しないときは、主管課が双方の意見を調整して上司の指示を受けるものとする。

4 起案文書の回議を受けた場合において、当該文書の記載事項について加筆又は訂正をしたときは、その内容及び理由を記載するものとする。

5 合議を要する起案文書は、直ちに処理しなければならない。ただし、検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由及び所要日時を主管課長に連絡しなければならない。

6 緊急を要するもの、又は合議を要する課の多い場合は、会議をもって合議することができる。

7 合議に経た起案文書について、その内容に重要な変更を加え、又は廃案となったときは、速やかに当該起案文書に合議先を回付し、又はその旨を通知しなければならない。

(決裁年月日)

第19条 起案文書で決裁の終わったものは、起案者又は持ち回りして決裁を受けた者が決裁年月日を文書管理システムに登録し、又は当該起案文書に記入するものとする。

第5章 公印

(公印の押印等)

第20条 施行を要する文書は、すべて公印を押印するものとする。ただし、当該文書が軽易な文書その他の公印の押印を要しない文書であると認められるものについては、公印の押印を省略することができる。

2 公印の押印については、むつ市上下水道局公印規程(昭和42年むつ市企業管理規程第1号)の規定により取り扱うものとする。この場合において、特に必要があると認められる文書については、契印を押印するものとする。

3 前項の規定により公印を使用した場合は、公印を使用した者を文書管理システムに記録し、又は伺書若しくは報告書の当該欄に公印を使用した者が認印し、その責任を明確にしなければならない。

2 電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁を受けるとともに、当該文書に係る決裁権者から電子署名を付与することについて承認を受けるものとする。

3 文書管理者は、前項の規定により承認を受けた電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁済みの起案文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については別に定める。

第6章 発送

(発信)

第22条 文書の発信は、管理者名を用いる。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては、局長名若しくは課長名又は局名、課名若しくはグループ名を用いることができる。

(発送の方法)

第23条 発送を要する文書は、郵送又は使送の方法により経営課でこれを行う。

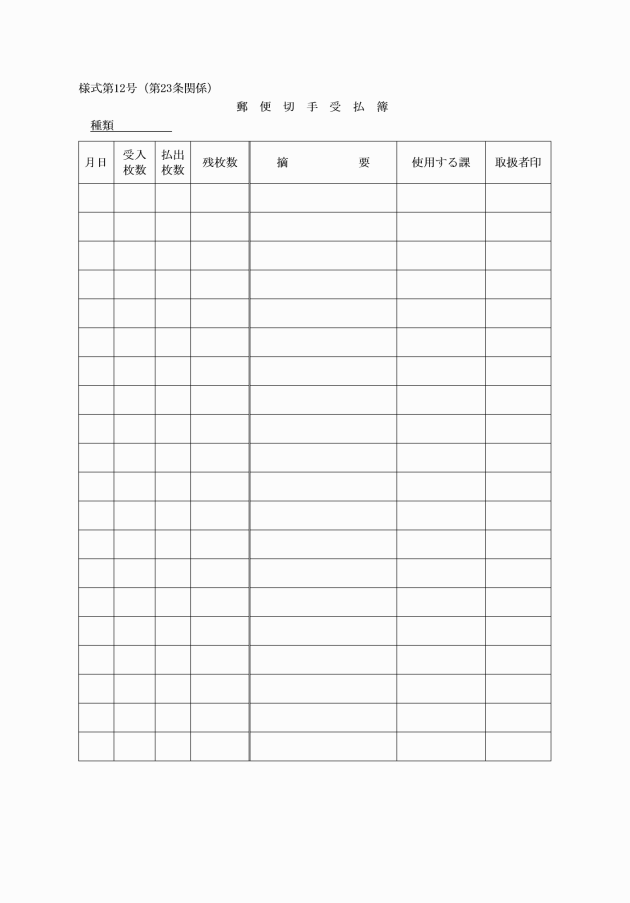

2 日本郵便株式会社が発行する郵便切手又は郵便葉書を使用して発送する場合は、郵便切手受払簿(様式第12号)に所要事項を記入する。

(発送手続)

第24条 決裁済みの文書で発送を要するものは、次に掲げる手続を経て、経営課へ回付しなければならない。

(1) 文書管理システムへの登録その他の方法により発送年月日を記録すること。

(2) 発送する文書を宛先を明記した封筒に入れる等の処理を行うこと。

(3) 書留等特殊な扱いを要するものにあっては、封筒にその旨表示すること。

(電子文書の送信)

第25条 電子文書は、全庁LANグループウェアにより発信するもの又は電気通信回線を利用することが求められているもの若しくは所管課長が認めるものに限り、電気通信回線により施行することができる。

第7章 文書の整理

(文書の整理)

第26条 文書は、常に未着手文書、未完結文書又は完結文書に区分して整理し、その所在及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

第8章 保存及び廃棄

(保存年限)

第27条 文書の保存年限は、法令その他別に定めるもののほか、30年、10年、5年及び1年の4区分とし、保存年限の各区分の基準は、次条に定めるところによる。

2 保存年限は、文書完結の属する年度の翌年度の初日から起算する。

第28条 30年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 管理規程その他例規の原議文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 市史の資料となる重要文書

(4) 所轄行政庁の令達、通達その他で特に重要な文書

(5) 不服申立て及び訴訟に関する文書

(6) 重要な契約書

(7) 任免及び賞罰に関する重要文書

(8) 財産の取得、管理、処分等に関する重要文書

(9) 調査、統計、報告等で特に重要な文書

(10) 工事に関する特に重要な文書

(11) 起債及び借入金に関する重要文書

(12) 市議会に提出された関係議案で特に重要な文書

(13) 事務引継に関する重要文書

(14) 前各号に掲げるもののほか、30年保存の必要があると認める文書

2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払に関する証拠書類

(2) 料金、手数料その他賦課に関するもの

(3) 備品の出納に関する重要なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、10年保存の必要があると認めたもの

3 5年に属するもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 消耗品及び備品に関する帳簿

(2) 金銭出納に関する文書

(3) 照会、回答その他往復文書で特に重要なもの

(4) メーター点検に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、5年保存の必要があると認める文書

4 1年に属するものは、30年、10年及び5年に属しない文書とする。

(文書の保存方法)

第29条 電子文書の保存は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、課の共有フォルダの中に専用のフォルダを作成し、保存するものとする。

2 紙文書の保存は、次により行う。

(1) 10年未満の保存年限の文書については、各課においてキャビネット又は書庫に保存する。

(2) 10年以上の保存年限が設定された文書については、経営課において簿冊を編集の上、キャビネット又は書庫に保存する。

3 文書は、常に整理、整とんし、き損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないように保存するとともに、重要なものは、非常災害時に備えて、あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(保存文書の編集)

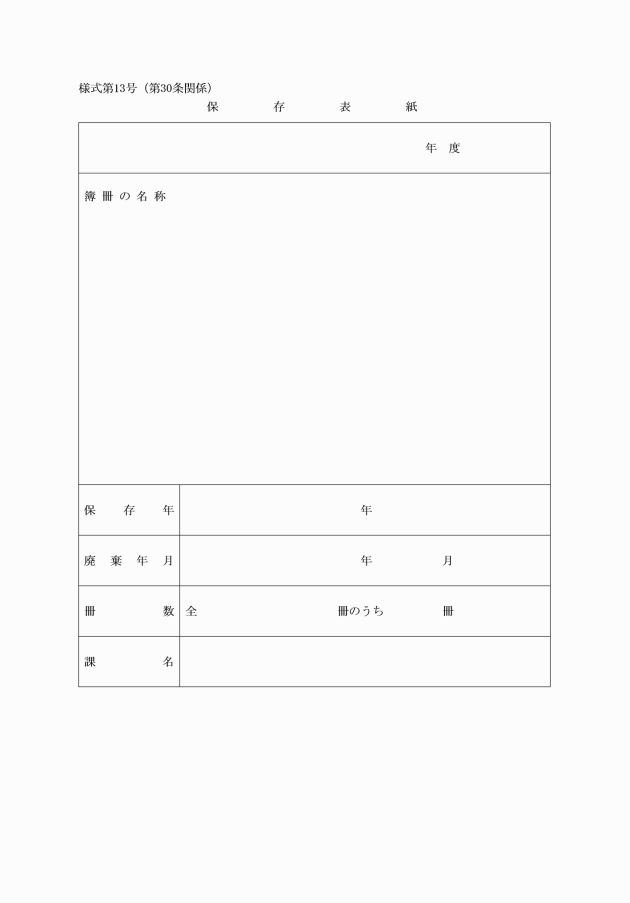

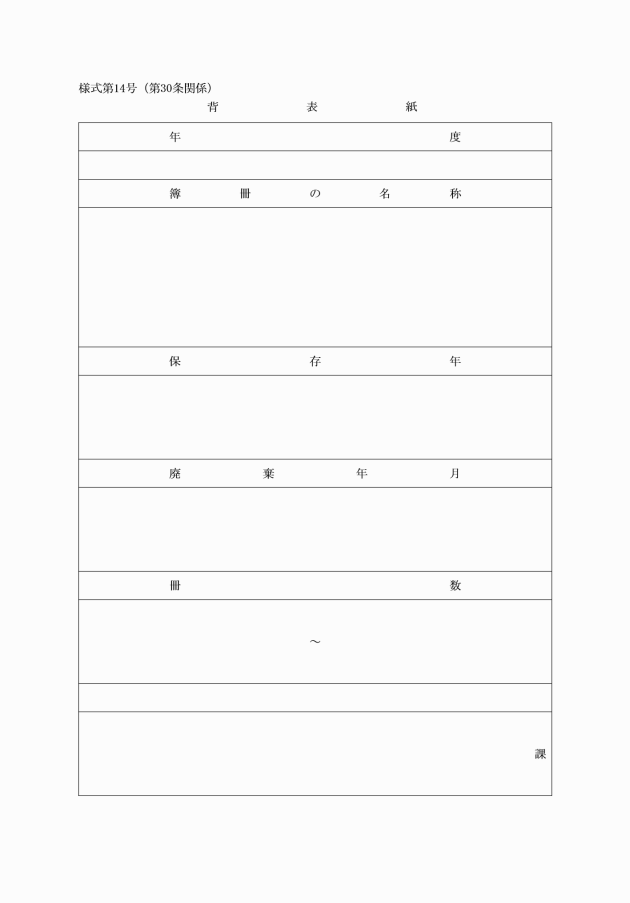

第30条 前条第2項第2号に規定する文書の保存は、すべて次により経営課において行う。

(1) 編集した文書は、書庫において保存すること。

(2) 編集は、会計年度をもって行うこと。

(3) 編集を要する文書は、文書の種別ごとの保存年限別にすること。

(4) 分類が2以上に関連する文書は、主題が最も関係の深い分類にすること。

(5) 文書に附属する図面、写真、帳簿等で文書とともに編集することができないものは、別に袋に収容すること。

(文書の収蔵)

第31条 経営課において編集し終わった簿冊は、経営課長の査閲を受けた後、書庫に収蔵しなければならない。

2 書庫内の書棚は、常に閲覧しやすいようにしておかなければならない。

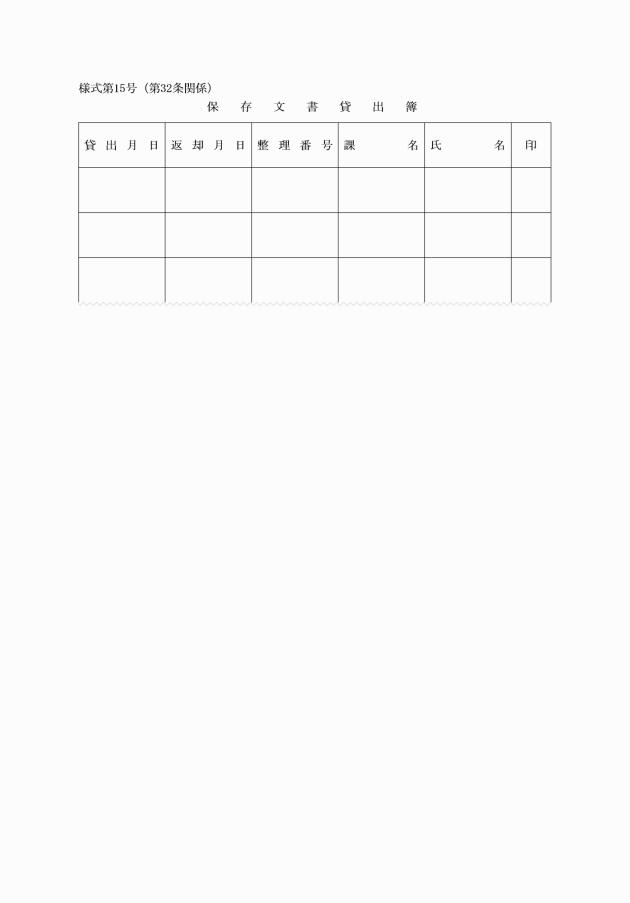

2 貸出期間は、原則として3日以内とする。ただし、経営課長の承認を得たときは、この期間を延長することができる。

(保存文書の廃棄等)

第33条 文書管理者は、各課において保存している文書で保存年限を経過し廃棄を必要とするものについては、経営課長に報告の上、廃棄処分するものとする。ただし、法令により他の官公署と協議を要するものは、協議が終わってから廃棄しなければならない。

2 保存年限を経過した文書のうち文書管理者が保存の必要があると認める文書については、経営課長に報告の上、更に必要な保存期間を定めて、これを保存できるものとする。

3 経営課長は、定期的に保存年限を経過しない保存文書又は30年保存の保存文書を調査し、関係課長に協議の上、保存年限を短縮し、又は保存の必要がないと認めるものについては、破棄処分することができる。

4 前3項に掲げる処理をした場合は、文書管理システムにその内容を登録しなければならない。

5 登録外文書の廃棄については、所管課において適宜廃棄する。

(廃棄文書の処理方法)

第34条 経営課長は、前条の規定により廃棄処分しようとするときは、廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のある内容が記載されているもの又は印章を悪用されるおそれのあるものについては、削除、裁断、焼却、消去その他適切な方法により処理しなければならない。

附則

1 この規程は、平成17年3月14日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に有する用紙については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(平成19年3月26日企管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月13日企管規程第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日企管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月1日企管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年9月30日企管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3 この規程の施行の日前に作成又は収受した文書の取扱いについては、なお従前の例によることができる。

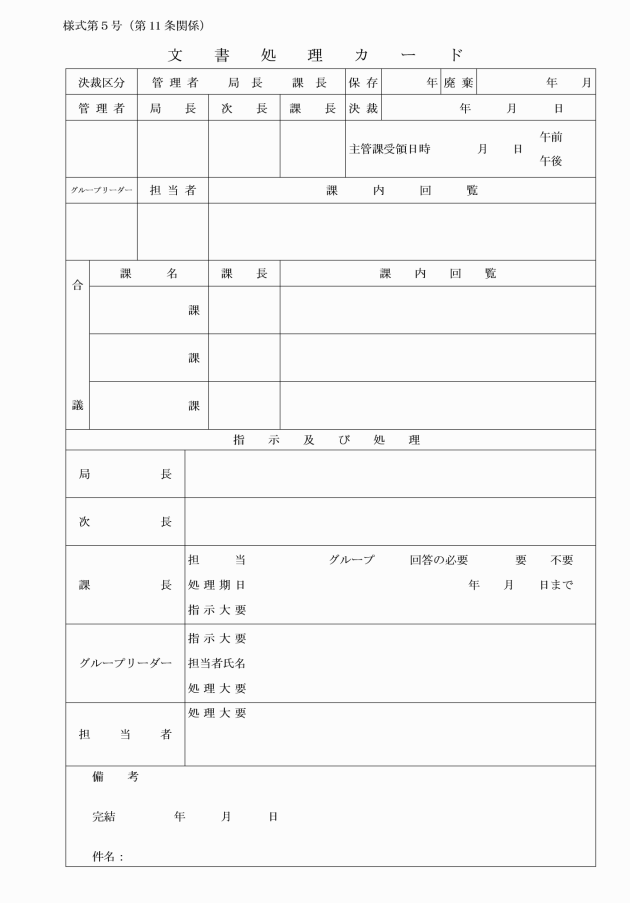

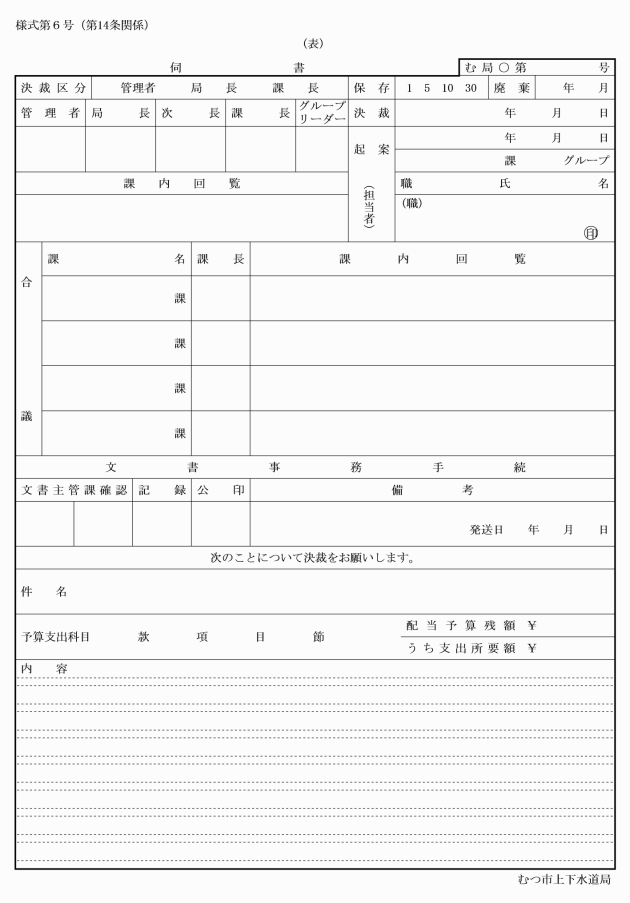

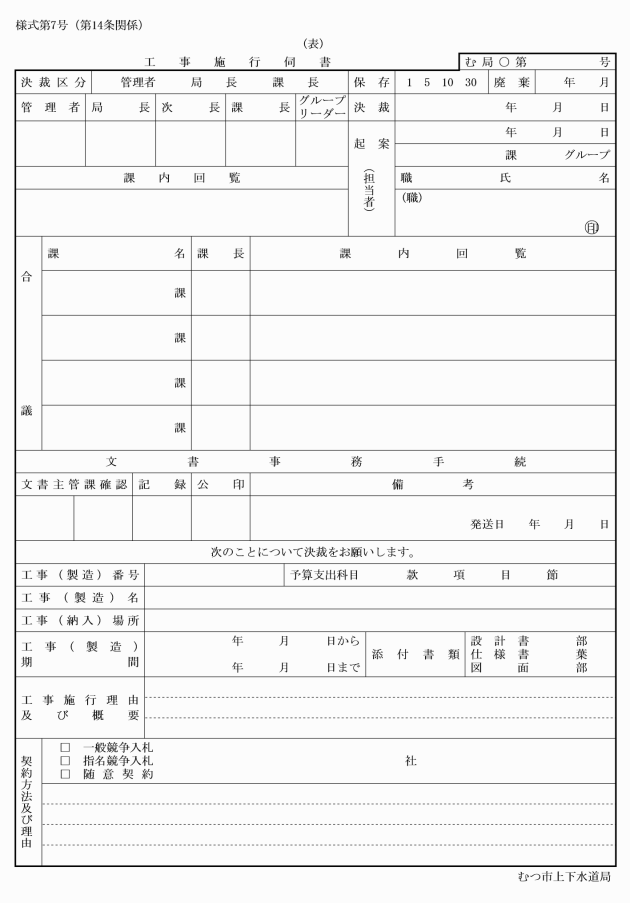

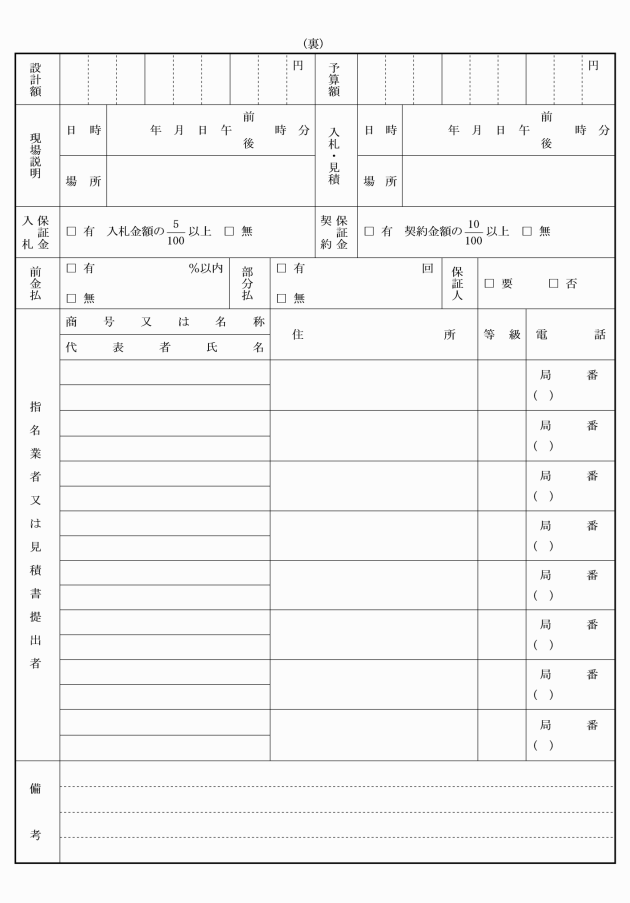

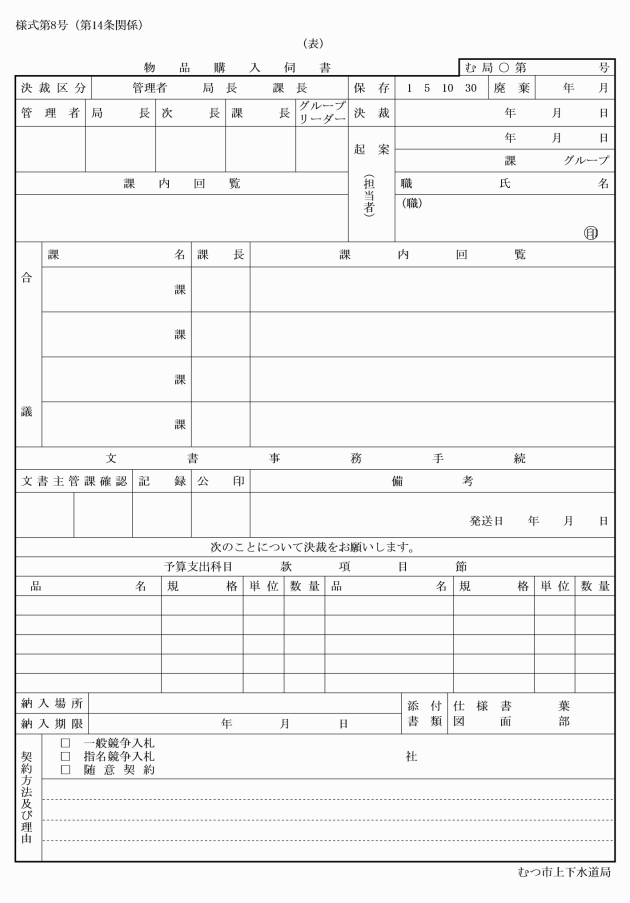

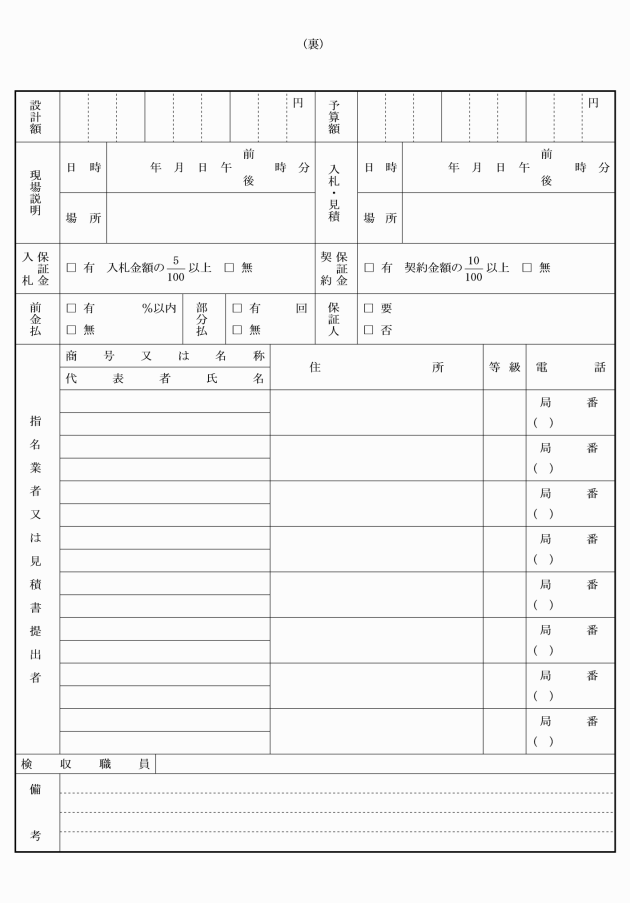

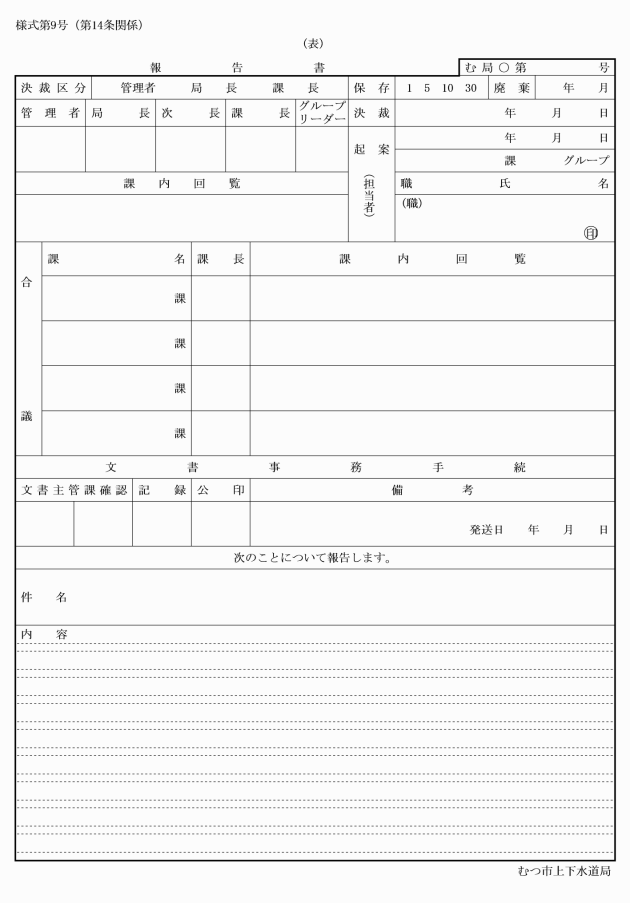

別表第1(第4条関係)

帳票等の種類及び様式

別表第2(第10条関係)

課名 | 文書記号 |

経営課 | む局経 |

水道課 | む局水 |

下水道課 | む局下 |